![]()

El sector agropecuario nunca fue solo tierra, semillas y maquinaria. Es también política, economía y un espejo de la sociedad que refleja tensiones centenarias. Cada hectárea cultivada, cada tonelada exportada, encierra un dilema que atraviesa gobiernos y generaciones: ¿hasta dónde puede el Estado gravar la riqueza productiva sin afectar la inversión y el empleo? Y, a su vez, ¿cómo puede un país financiar sus políticas públicas sin descapitalizar al motor que produce divisas y sostiene al interior?

El conflicto entre el sector agropecuario y el Estado argentino no es reciente. Desde los primeros derechos de exportación aplicados en 1956 hasta la histórica Resolución 125 de 2008, el campo ha sido percibido tanto como columna vertebral de la economía como objeto de la presión fiscal estatal. Según datos del INTA y la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro directo representa alrededor del 6% del empleo nacional, pero su cadena de valor, que incluye transporte, logística, agroindustria y servicios asociados, multiplica ese impacto hasta alcanzar entre el 20% y 25% del empleo total. Es decir que el sector explica uno de cada cuatro puestos de trabajo. Cada decisión tributaria, por tanto, no solo afecta al productor que levanta la cosecha, sino también a miles de trabajadores indirectos en todo el país.

Una de las tensiones más visibles son las retenciones a las exportaciones, concebidas originalmente como un instrumento para estabilizar precios internos y generar recursos fiscales. Sin embargo, su implementación recurrente ha alimentado un debate que trasciende lo económico: los productores sienten que su esfuerzo se castiga, mientras un Estado cada vez más exageradamente desproporcionado argumenta que esos recursos son esenciales para sostener políticas sociales y obras públicas. La paradoja es evidente: un mecanismo supuestamente diseñado para garantizar equidad y estabilidad puede, al mismo tiempo, desincentivar la inversión y generar desempleo indirecto en sectores vinculados a la producción.

El impacto laboral de estas políticas es tangible. Un aumento en las retenciones o en los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, puede llevar a un productor a postergar la compra de maquinaria, a reducir superficie cultivada o a limitar la contratación de personal. Según estudios del INTA y de economistas como Ferreres y Llach, cada puesto de trabajo directo en el agro genera entre tres y cuatro empleos indirectos, desde el transportista que lleva el cereal hasta el taller que repara la maquinaria agrícola. Así, lo que parece un ajuste fiscal localizado tiene efectos multiplicadores que atraviesan pueblos y ciudades del interior.

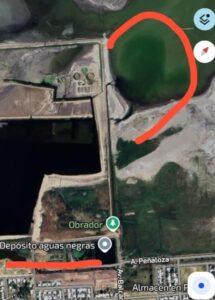

El dilema adquiere otra dimensión cuando se considera el centralismo fiscal argentino. Las provincias más productoras —Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa— aportan la mayor parte de la recaudación nacional vinculada al agro, pero reciben menos proporcionalmente en coparticipación y obras públicas. Esta desigualdad alimenta un sentimiento de injusticia regional: la tierra produce, el Estado recauda, y el interior no ve reflejado ese esfuerzo en infraestructura, servicios o desarrollo económico local. La grieta no es solo política; es también territorial.

La tensión histórica entre el sector agropecuario y los distintos estamentos del Estado con sus idas y vueltas es histórica. Sin embargo, lejos de ser antagónicos, ambos actores deberían ser complementarios: la economía necesita un campo fuerte y un Estado eficiente, y la justicia tributaria efectiva solo puede lograrse cuando esa ecuación se equilibra.

La experiencia internacional respalda esta visión: países con agro moderno y previsibilidad fiscal, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, muestran que la combinación de inversión privada y políticas públicas estables multiplica el empleo y consolida el desarrollo regional. En Argentina, en cambio, la falta de reglas claras y la histórica recurrencia de ajustes abruptos generan incertidumbre, desalientan la inversión y tensionan la relación política entre productores y gobiernos.

Al analizar estos países la conclusión es clara: la riqueza que genera el campo, si se acompaña de un marco institucional estable y equitativo, puede ser la base de crecimiento y empleo sostenible. La grieta entre productor y Estado no es inevitable; puede transformarse en un diálogo que haga crecer a un país entero, desde la semilla hasta la ciudad.

Será por eso que quienes pretenden seguir agrandando un Estado volviéndolo cada vez más ineficiente, y recaudando sin contraprestación alguna, sean los protagonistas de alimentar un antagonismo, una falsa pero conveniente grieta, que en la práctica ha sido un enorme freno de mano para el desarrollo de un país como el nuestro.

Fuente: CampoInfo